吕梁:守护非遗之美 传承文化之魂

独家抢先看

这里,历史遗存灿若星辰。

这里,非遗技艺精湛绝伦。

千百年来,生生不息的黄河水孕育了巍峨屹立的吕梁山,也留存下绚丽斑斓的宝贵遗产。

这些非遗印记,既是吕梁历史栩栩如生的见证,更是吕梁人民智慧的鲜活象征。这份弥足珍贵的“活”文化,被吕梁人民世代相传绵延至今,成为厚土吕梁宝贵的文化记忆和精神财富。

数字传承:富其形而后识其妙

吕梁非物质文化遗产形式多样,包罗万象。汾酒酿造、孝义皮影、文水葫芦、离石弹唱、临县伞头秧歌、交口刺绣、岚县面塑、中阳剪纸、临县道情、柳林盘子、汾州八大碗……这些技艺传承千年,涵盖了我国非遗的所有类别。

非物质文化遗产是最古老也是最鲜活的文化历史传统。如今,非遗结合现代数字活化技术的应用,拓宽了非遗的展现形式,让传统艺术变得更加灵动。“非遗+数字”使得那些口耳相传、代代传承的瑰宝,也越来越走近人民的生活,赢得更多人的喜爱。

图为山西省文化和旅游厅推出的非遗数字藏品(图源:文旅中国)

为落实山西省委经济工作会议关于“加快三晋优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的工作部署,今年1月,山西省文化和旅游厅以公开、公益形式发布3项在全省具有代表性的国家级非遗数字文创藏品,吕梁市孝义皮影戏、中阳剪纸两款数字文创品作为此次山西最具代表性的非遗项目上榜,这也是山西省首次推出非物质文化遗产数字文创品。

孝义皮影戏和中阳剪纸是中国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的重要社区实践地。

孝义皮影戏是我国皮影戏的重要支派,孝义皮影起于战国,是我国最早的皮影发源地之一。孝义皮影文创品《收五毒》是李世伟老师的代表作,运用电影制作及3D建模的方式,在还原传统舞台场景的同时,美化突出了公鸡和蝎子打斗的细节场面,形象生动,叹为观止,具有一定的艺术价值、收藏价值和现实价值。

图为孝义皮影戏(图源:吕梁政协网)

中阳剪纸,以中阳当地民俗信仰、岁时节令、人生礼仪、神话传说为主要表现内容。其文创品《猴献桃娃娃》通过数字活化技术,让鲤鱼戏金莲、猴坐怀中献桃的剪纸造型“活”起来,增强了作品的视觉效果,让传统艺术变得更加灵动。

满眼生机转化钧,天工人巧日争新。数字藏品通过区块链等新科技手段,让传统非遗文化技艺与数字科技相结合,融入现代人们的生活,不仅有效保护了珍贵、濒危和具有重要价值的非物质文化遗产,更让传统文化火了起来。

活态传承:传其技方能盛其茂

人,是衡量万物的尺度。非遗保护传承的核心问题,即传承主体——传承人。历朝历代的手艺人、讲故事的人、演唱史诗的人、沿袭信俗的人,大都没有留下名字,人们赞叹传统文化的美妙绝伦,却往往忽略艺术瑰宝、民族遗产背后藏着的到底是谁。找到传承人,才是找到保护和传承的根。

多彩非遗薪火相传,是吕梁精神的活态展示。截至目前,吕梁拥有国家级非遗16项、省级非遗53项、市级非遗117项,拥有国家级非遗传承人12个、省级非遗传承人73个、市级非遗传承人近300个。

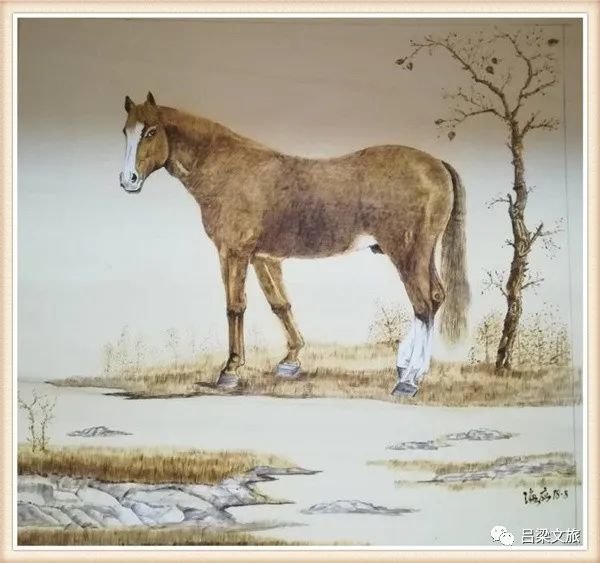

图为山西省工艺美术协会副会长、非物质文化遗产项目传承人张海应(图源:吕梁文旅)

“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”山西省工艺美术协会副会长、非物质文化遗产项目传承人张海应以精湛的烙画技艺,坚守着烙画这一传统手艺,并以实际行动带动年轻人了解非遗、走进非遗。

以火为墨、铁笔生花。张海应会定期到吕梁离石区永宁小学义务给“一班一品”社团的学生们上烙画课,同时他还在吕梁学院和吕梁聋哑学校兼任美术老师,让非遗进校园,为年轻群体展现古老技艺的大美无言。

依托本地职业院校,聘请省、市级非遗传承人及劳模分别领衔负责工作室,与学生开展结对传授……通过搭建“青春桥梁”,吕梁为青年创造性转化、创新性发展非遗文化涵养土壤,让越来越多的年轻人爱上非遗,在保护传承文化遗产事业中贡献青春力量,推动其在“择一业终一生”的接力坚守下,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。

不止张海应,吕梁的非遗工匠大师还有很多,他们身上精益求精、孜孜以求、锲而不舍、不断创新的“工匠精神”鼓舞着越来越多的年轻人。

图为烙画(图源:吕梁文旅)

无论是非遗好物圈粉年轻人,还是非遗节目刷屏网络;无论是老手艺跨界创新,还是非遗走进学校课堂。如今文化遗产日益连接吕梁人们的现代生活,绽放着迷人的光彩,拥抱着更广阔的未来。

平凡之处见真章,细微之处显光华。用匠心守护古人智慧,用耐心重现非遗光芒,以过硬的科研能力和精湛的手工技艺擦亮吕梁非遗这张“金名片”,相信吕梁非遗将世代相传、亘古绵延。

系统传承:护其根必能耀其华

非遗的传承发展离不开学、授、用、产、研等方面的系统性保护,这也是非遗进行活态传承的必要条件。

晋中文化生态保护实验区是基于保护非遗而设立的国家级文化生态保护实验区,其中吕梁片区涵盖了吕梁市所辖的交城、文水、汾阳、孝义四个县市。如今,实验区涉及的四个县市均设立了非物质文化遗产综合传习中心,是提升公众对非物质文化遗产认识和保护意识的重要场所。截至目前,全市设立非遗传习所80个、非遗传习点112处。

政策与制度的加持为非遗筑牢保护传承的“四梁八柱”,是非遗老手艺焕发新生机不可或缺的因素。

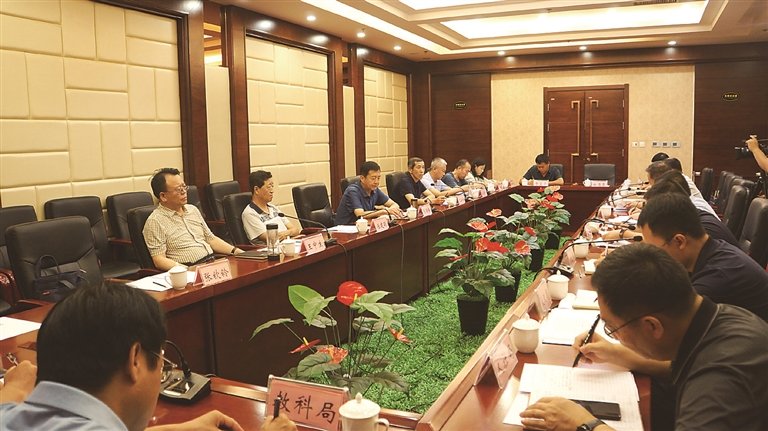

图为“非遗”保护发展研讨会(图:梁英杰)

2017年11月1日,《吕梁市非物质文化遗产保护条例》正式实施,是全省第一个开展非遗保护立法的地市;2018年起,非遗保护专项经费列入每年吕梁市级财政预算;2019年又出台了《吕梁市非物质文化遗产保护资金使用管理办法》,非遗项目及代表性传承人认定与管理办法、非遗名录建设规范等一系列制度规定。

同时,吕梁非遗因地制宜与旅游融合发展,让传承人、村民、居民成为旅游的主要参与者和受益者。

汾阳市主打汾酒制法工艺展览展示,打造了杏花村酒文旅融合发展品牌;孝义市以非遗综合传习所为中心,开发了周边南曹豆腐文化村、杏野砂器特色小镇、贾家庄汉民族婚俗展演等非遗文化,形成了与三皇庙景区、曹溪河景区互融互促的发展格局;交城县在卦山景区内的田家山村创建非遗文化村,将景区保护开发与传统堆绫艺术、金银铜器制作技艺、玉雕技艺等非遗传承发展融为一体,取得了良好的经济社会效益;文水县把武皇群锣、文水长拳、武则天的传说、狄青的传说、文水剪刻纸、保贤牛肉等非遗传承与女皇文化、刘胡兰红色文化、苍儿会绿色生态文化等人文、自然要素集聚整合,打造了“非遗+旅游”品牌。

经过十多年的努力,吕梁市为保护非遗已累计完成投资1.1亿元,其中市县两级财政累计投入资金近3000万元,社会资金累计投入8552.8余万元。吕梁提出的建立非物质文化保护传承体系、助推经济社会可持续发展、建设共同精神家园三大目标基本实现,取得了社会效益和经济效益双丰收,这份“厚家底”现在正在转化为吕梁发展的“新引擎”。

图为市级非遗项目董传意拳王家社传习点揭牌现场(冯增清 摄)

“纤纤不绝林薄成,涓涓不止江河生”,非物质文化遗产的持续性保护与传承给吕梁带来了看得见的实惠和信心。加强系统性保护,推进非遗创新性发展,焕发吕梁绵延的文化生命力,将成为增强文化认同、坚定文化自信的强大精神支撑。

承先辈之精华,创吕梁新未来。

让非遗真正“活”起来,才能传下去,真正“火”起来,才能走更远!

源浚者流长,根深者叶茂。留住文化基因,传承盛世血脉,吕梁大地上这朵珍贵的非遗之“花”正在传承和创新中更美绽放。(韩小云)