“浙”里看“晋”五千年:陶寺遇良渚,文明流淌在大河之间

独家抢先看

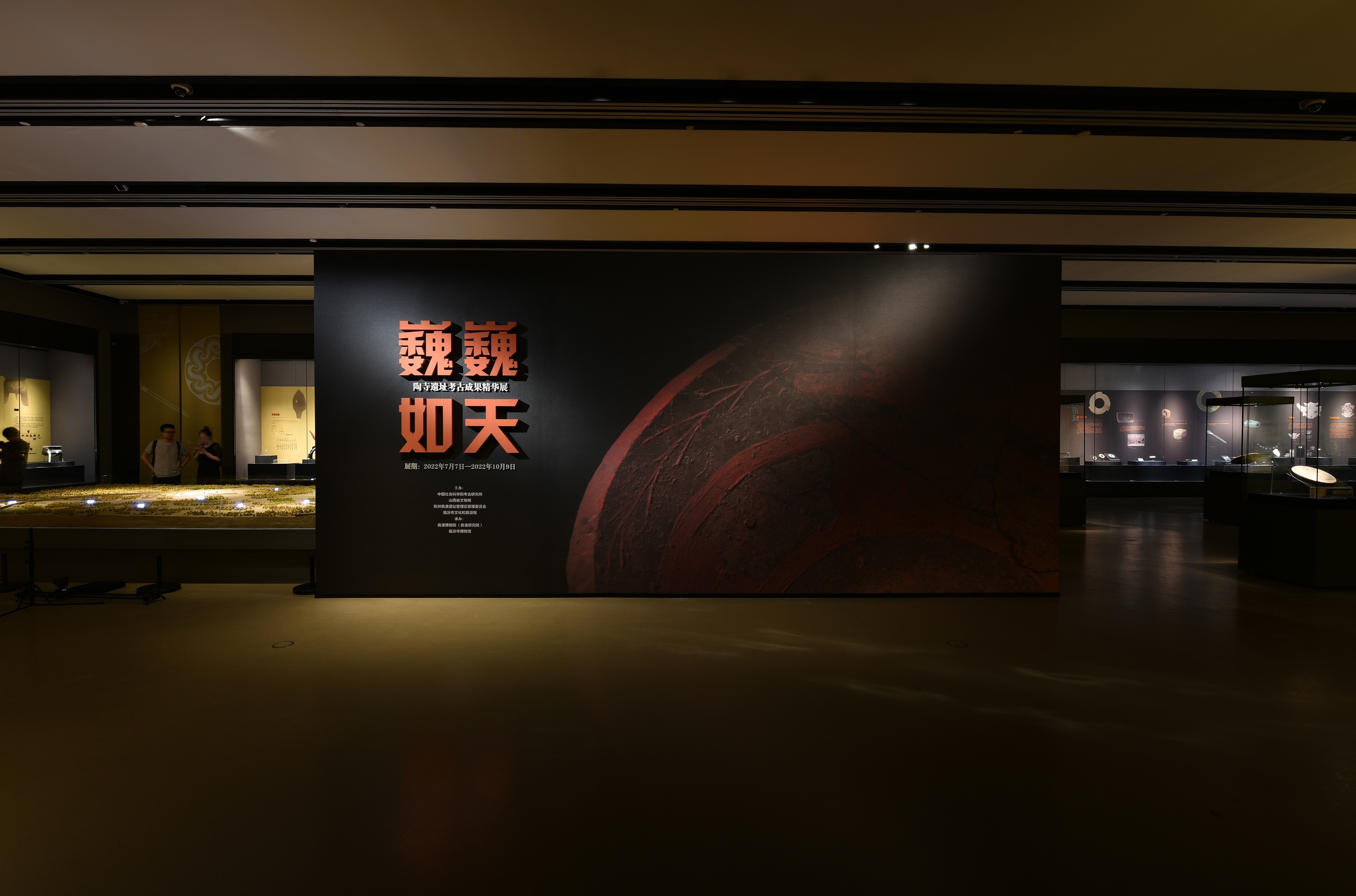

7月7日,“巍巍如天——陶寺遗址考古成果精华展”首遇良渚。存在于不同时空的陶寺文化与良渚文化跨越千年,终在时光的长河里相逢于良渚博物院临时展厅。

展览以陶寺遗址数十年来考古发掘成果为主线,通过“表里山河”“煌煌都邑”“礼制甫成”“遗产传承”四部分,全面介绍陶寺遗址地理区位、城址布局、手工业发展、天文观测、文字雏形、礼制初兴、尧都定位等重要发现和文化价值,展出一批陶寺遗址出土的精美彩绘陶器、玉器等文物约100件,将持续至10月9日。

“尧都平阳,于《诗》为唐国。”陶寺遗址是新中国成立以来最重要、最伟大的考古发现之一,2021年10月入选“百年百大考古发现”,为书写和实证中华文明史做出了重要的贡献。陶寺遗址的发掘中,考古学家发现了(截止到遗址发掘之时)最早的朱书文字、最古老的乐器鼍鼓和铜铃、最早的真正意义上的龙图腾、黄河中游史前规模最大的墓地、世界上最古老的观象台以及超大型史前城址等。考古学家称陶寺遗址为中国史前要素最完备的都城,很多人也相信陶寺是《帝王世纪》中“平阳故城”,就是传说中尧舜两位圣王的都城,是最早中国诞生的地方。

如果说黄河孕育了陶寺文化,为我们留下了窥探尧舜古都的窗口,那么长江滋养下的良渚文化,则把我们带向更加神秘的虞朝。

良渚文化最大特色是所出土的玉器,挖掘自墓葬中的玉器包含有璧、琮、冠形器、玉镯、柱形玉器和玉钺等诸多器型。此外,良渚陶器也相当细致。《韩非子·显学》中,虞代延续了一千余年,不少学者认为良渚文化是虞朝的考古学文化,算得上是中国的第一个王朝。

参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。陶寺、良渚都是探索中华文明起源与发展阶段的重要遗址。

距今5000~4000年前,文明火花如“满天星斗”般散落于中华大地,他们相互影响,共同构成了多元一体、兼收并蓄的中华文明。在此,陶寺与良渚作为最为闪亮的星斗之一,穿越时空,交相辉映。虽然陶寺文明与良渚文明产生发展的生业经济有很大的不同,一个是建立在旱作黍粟农业基础上早期国家文明,一个是以湿地稻作农业为经济支撑的早期国家文明,但良渚的代表性玉器——琮、璧、钺以及其他许多良渚元素,在陶寺也有迹可循,表明两大文明在四千年前就已经有了千丝万缕的联系。

“本次展览是长江文明与黄河文明的一次穿越时空的对话与交流。”临汾市委常委、秘书长郭行杰在致辞中说。四千年后的今天,陶寺遗址考古成果在良渚博物院以特展的形式进行展出,让曾处于不同时空却又密切相关的两大文化在此交流、碰撞,对大众了解传播陶寺、良渚遗址的遗产价值,促进“文明遗产”的保护、传承,加强不同文明遗址之间的密切交流与合作,进一步展现多元一体的中华文明都具有特殊的意义。(尚书宇 实习生 王含芳)